子どもたちが夏休み中、地域の中で子おもと大人をつなぐチャンスなんじゃないのかな~と思い、今年は町内会と連携して、「大人と子どもをつなぐ」ということを意識してみました。

ベースは、子どもが楽しめる企画というところなのですが、そこに大人もお手伝いに来てもらったり、ということを始めてみました。

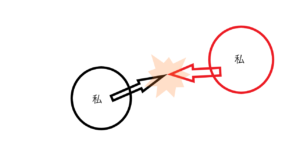

大人と子どもがごちゃまぜに

今年はなんと、主人が夏休み初日にアキレスけんを切ってしまいまして、波乱の夏休みの幕開けでしたが、今年は、町内会の中で私たちが企画した企画が目白押しでした。

主人が町内会で企画していたラジオ体操は今年で3年目。

私が代わって行くことにして、朝は健康的にラジオ体操からスタート!

ハンコ係の子どもたちが頑張ってくれて、無事、5日間のラジオ体操も終了。

お土産のある最終日に向けてちょっとづつ増えていく子供たち。

お孫さん連れた地域の方や、友達同士で声かけあって来てくれたり。

たまたまお散歩中のご近所さんにも、「一緒にラジオ体操しませんか?」って声かけて。

ここ数年、コロナもあって(コロナ前からですが)、町内の大人と子供の交流が途絶えてしまっていましたが、一年目は3人だった子供が、三年目には17人の子どもが来てくれました!

『ラジオ体操の歌』を毎回歌ってくださるご年配の方の素敵な歌声からスタートする朝。

全員にパンとジュース。そして子どもにはちょっとした景品付きです。

そして、同じく町内会で今年初めて企画したのが夏休みの寺子屋。

寺子屋といいつつ、お勉強を教えるわけでも、プログラムがあるわけでもありません。

冷房の効いた集会所を開けてるから、自由に来てねと、朝から夕方5時まで、三日間。

宿題やってもいいし、卓球やボードゲーム、カードゲームもできるし、おやつ作ってもいい。セルフかき氷や、駄菓子もあります。

初日は、子ども三人で、そのほか、大人がおしゃべりしに来たりして、アイスコーヒー飲みながら涼んでいきましたが、二日目からは、子どもがいっぱい来てくれました。

お手伝いに来てくれた大人と卓球してくれる子もいたりして。

おやつ作りたいというので、ホットケーキミックスとホットプレートでおやつ作り。

一日目はお絵かきホットケーキ。

二日目はクレープ生地焼いて、好きな具材入れて、セルフクレープまきまき。

集会所に来てくれたのは男の子ばっかりでしたが、「オレが混ぜたい」「卵割りたい」「自分でひっくりかえしたい」っていう子ばっかりで、材料だけ準備しt、後は子どもたちにお任せ。

セルフかき氷は、作った氷がなくなるまで、何度でもお替り自由!

ただし、自分で氷を削ること。

そして、八月のお盆過ぎには町内会の夏祭り!こちらも、今年初めての企画です。

直前間dの雨で、チラシで呼びかけただけで、どのぐらい人が来るのか、お手伝いに来てくれる人がいるのか、まったくふたを開けてみないと分からなかった企画ですが、赤ちゃんから80代?まで、たくさんの親子、子ども達、お手伝いの大人が来てくれました。

射的は常に行列。お手伝いの方も大忙し。

地域の科学工作好きな方が、自作クレーンゲームをもってきてくださり。この方、頼んだわけではないのですよ。当日急に持ってきてくれて、「これ、置くとこあるかな?」と。

ありがたいことです。

他にもストラックアウトや、うちわづくり、三本木小唄踊ったり。

お手伝いに来て下さった皆さん、「あなた一人でやらなくていいから、みんなに仕事振ってね」と、それぞれが、「じゃあ、私はストラックアウトの所にいるわ」「私は駄菓子の所にいるわね」「あら、フランクフルト、まだこんなに余ってるの?どんどん焼きましょう」って、皆さん自分から動いてくれて、さすがだな~と感心。

外では大人が焼き鳥、フランクを焼いていて、子ども達はマシュマロ焼きも。

薄暗くなってきたところで花火!

「こんなに(町内に)子どもがいたんだね~」

「子どもがいるっていいね~」と言う大人の声や、

「また来年もやる?来年もこようかな~」という小学生。

焼き鳥焼いてる主人に、「ありがとな!おにいちゃん!!」お声をかけてくれるおじいちゃん。

「あ!ラジオ体操の人だ!」と、顔を覚えてて声かけてくれる子。

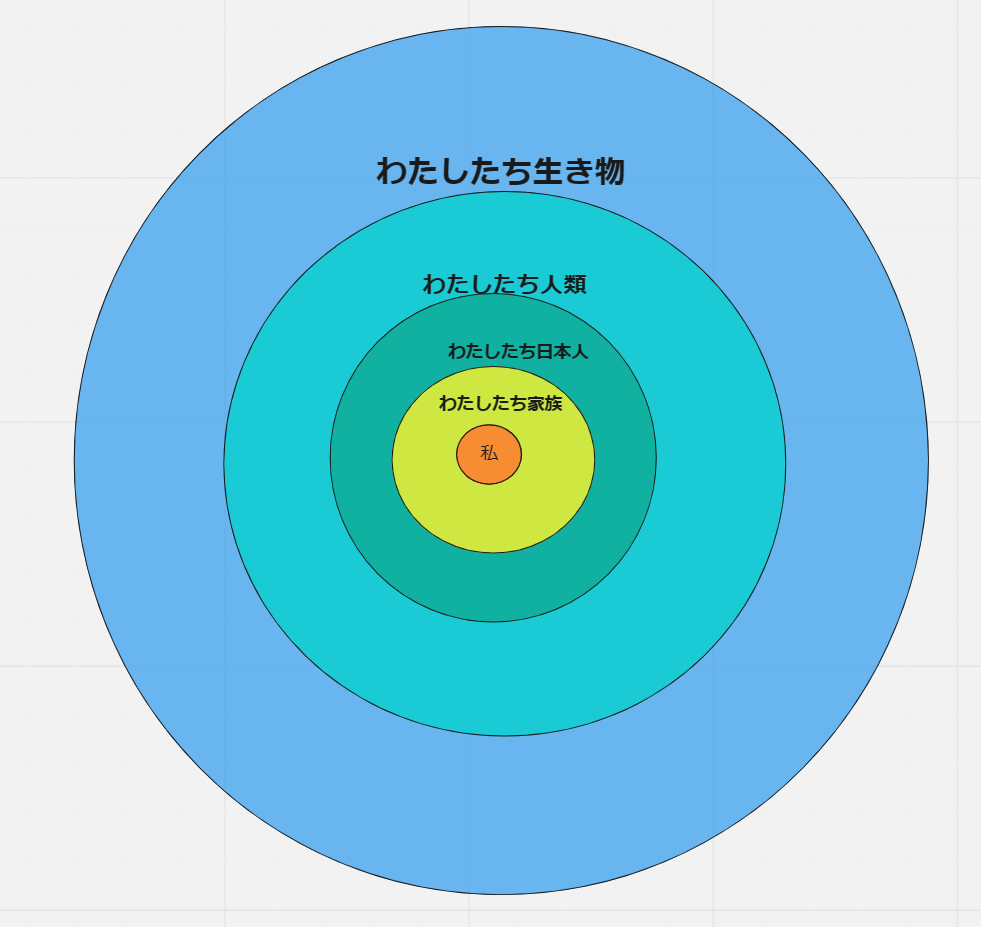

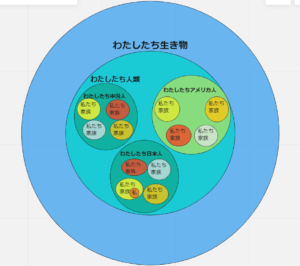

こうやって、地域の中で、大人と子どもがごちゃ混ぜになることで、赤ちゃん連れのママや、子どもたちにあたたかく声かけてくれる町内の皆さん。

お祭りが終わった後の撤収も早かった!皆さんの連携のいいこと!素晴らしい!

こうしてつながっていくためには、「楽しい」がキーワードだな~、と、いろいろやってみて思っています。

やってる本人が楽しい事。なんか関わったら楽しそうだと思えること。やってみたら楽しかった!またやりたい!って、思えること。

どんなに大変でも、その大変さを上回る「楽しい」が大事だな~と思います。

そして、継続。

まだまだ試行錯誤ですが、つながりをとりもどして、安心できる町に、やさしい町にしていきたい。

人と人とのつながりこそ 万全な防犯対策

「人と人とのつながりこそ 万全な防犯対策」

ドラマの『ばらかもん』でも、そんなセリフがありましたが、地域のつながりがあるからこそ、いざというとき安心できる町であるし、困ったときに声かけあったり、助け合ったりできるのだと思います。

先日、民生委員として、地域の介護施設の方や包括支援センターの方とお話をする機会があったのですが、そのとき心に残ったのは、たとえ、お年寄りが徘徊して歩くようになったとしても、地域の中につながりがあったら、声かけてあげたり、ご家族に連絡してあげたり、地域でできることもあるんじゃないのかなということでした。

地域の中に、将棋仲間だったり、お茶を飲んで話せる友達がいたら、孤立せずに済むのになと。

子育ても介護も、それぞれの家庭の中だけで完結しようと思うと、とっても大変で、一人で子育てするママ、一人で介護する家族にものすごく負担がかかるのです。家族のことだから、人に迷惑はかけられないと、自分一人で頑張ってしまう方も多いのですが、その背負った一人の身になにかあったら、本当に孤立してしまいます。

そして、孤立してしまうと、他の人の目に触れにくく、大変であることが気づいてもらえないのです。

子育てでも、介護でも、

もっと、地域の中で見守る目があったらね~。

大変な時、助けて欲しいと言える人がそばにいたらね~。

というケースも多々あります。

町の中に、子どもの遊ぶ声が響かなくなってきた昨今ですが、子どもはいます。

プレーパークや子どもの居場所をやっている中で出会った子の中には、夏休みになると晩ご飯しか食べないという子が何人もいます。昨日の夜から食べたのは、自分が買ってきたカップラーメンだけという子もいます。

そんな時、ちょっとお中にたまるものを作ってあげたり、買ってあげたりもします。

子育てにつかれたり迷ったりしてるママから相談受けることもあります。

ちょっと話を聞いてあげただけで、すっきりした顔で帰っていくこともあります。

時にはお子さんをお預かりすることもあります。

民生委員で回ったお宅で、もうずっと誰とも話していない。話ができてよかったとおっしゃる方もいます。

つながることでできることが、もっともっとあるのではないかと思います。

助けてと言える人が地域にいる。そんなつながりがあること。

そういう世界を作っていきませんか?