芽吹きの春、温かくなってくるとともに、緑がまぶしくなってきましたね。東北の春は遅く、3月末にフキノトウが出始め、桜のつぼみも、ようやく膨らみ始めてきたころです。

この季節の植物は、エネルギーにあふれています。

春に縮こまった細胞を緩めていくのに、この、植物のエネルギーはとても助けになります。春の野草を食べて、体を整えましょう。

ぜひ、子どもと一緒に野草を摘んで、食べて、春の味を楽しんでください。

春の野草に含まれるポリフェノール

春の味といえば、フキノトウやヨモギがよく知られるところです。

その他に、タラの芽やウド、ゼンマイ、ワラビなどの山菜もここ東北では好んで食べられます。

こうした山野草は、苦みがあったり、アクが強いものもありますが、昔から、アクの強いものは、アク抜きをして食べてきました。

では、なぜ、春にそういった山野菜を食べるのでしょうか?

山野草の苦みの成分は、ポリフェノールやアルカロイドの一種です。ポリフェノールは、抗酸化作用が高いことで有名ですが、アルカロイドは、例えば、トリカブトの毒素もアルカロイドの一種です。トリカブトのように強い毒性のものもあれば、弱い毒性のものもあって、弱い毒性のものは、アク抜きすることにより、食べられるようになり、薬草として使われることもあります。でも、おいしいから、体にいいからと言って食べすぎは禁物です。少量なら薬となっても、多すぎるものは毒となります。

それらの成分は、冬の間、私たちが身体に溜め込んでしまった余分な毒素を体の外に出してくれて、また身体に刺激を与えて目覚めさせてくれる成分です。

そういう中でも、比較的苦み(アク)の少ないのは、春の野草です。フキノトウは、そのほろ苦さが春の野草の代表格で、天ぷらや、フキノトウ味噌として食べられます。春先、ほんの少量いただくのがおいしい。

フキノトウは、フキノール酸というポリフェノールを含み、血中のヒスタミンを減らし、抗アレルギー作用があるため花粉症への効果が期待されているようです。気管支、喘息、健胃に効果があるといわれています。

フキノトウも、ちょっと山のほうに行けば、まだありそうです。

そのまま天ぷらでもおいしいのですが、フキノトウ味噌にして、ごはんのお供にするのもいいですよね。

<フキノトウ味噌のつくり方>

材料・・・

フキノトウ5個に対して、味噌大さじ2、みりん大さじ1、砂糖大さじ1/2~1

作り方・・・

①みりんと味噌はあらかじめあわせておきます。

②フキノトウはよく水洗いして汚れを落とします。細かくみじん切りにしてフライパンにごま油を入れて、フキノトウをよく炒めます。

③①の合わせみそを入れて、弱火で混ぜながら練ります。水分が少し飛んだぐらいで砂糖を入れて、好みの甘さに調節しながら練っていきます。

ヨモギはビタミンミネラルの宝庫

ヨモギにはビタミンA(βカロテン)、ビタミンB群(ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、葉酸、ナイアシン、パントテン酸)、ビタミンC、ビタミンE、ビタミンK、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム、マンガン、リン、鉄、銅、亜鉛、食物繊維、精油、フラボノイド、ポリフェノール類などが多く含まれています。

ビタミンB群は神経伝達や精神状態の維持に深く関係している栄養成分です。神経伝達物質の合成に関わるマグネシウム、神経の興奮を鎮めるカルシウムなどのミネラルも含まれています。

また、シネオールは鎮静作用、ピネンは“森林浴の香り”とも言われリフレッシュ・強壮効果があると考えられています。ストレスを和らげてリラックス状態を作る・気持ちを安定させる働きをもたらすと考えられます。

中国では2000年以上前から「蓬枕」が利用されてきたそうで、リラックスと安眠に効果がありそうです。

また、ヨモギにはクロロフィルが含まれているほか、ヘモグロビンに必要とされる鉄分もホウレンソウの3倍以上と非常に多く含まれています。

体を温め、整腸作用があり、血液を浄化してくれます。リラックス、安眠、貧血に、コレステロール値を下げ、切り傷の止血、殺菌にと、様々な効果があると言われています。

よもぎ蒸しや、お灸のもぐさ、夏の干し葉をお風呂に入れる入浴剤としても使われるほか、草餅や、ヨモギの天ぷら、ヨモギ茶などでおいしくいただきましょう。

春の出はじめのヨモギは、やわらかく、アクも少ないので、食べるのは春のヨモギです。田んぼの脇や、空き地に生えていることが多いのですが、裏に白く毛が生えているのがヨモギ。菊と似ている葉っぱですが、菊には裏に毛がないので、見分けがつきます。

子どもにも手伝ってもらってよもぎを摘むと、あっというまにいっぱいに。日当りのいいところがよく伸びています。生えている場所で、日当りの良さがわかります。根っこごと引き抜かないように、若芽のところだけ爪できゅっと摘むように教えてあげてくださいね。根こそぎ取ってしまうと、来年から生えてこなくなりますからね。山野草は全部そうです。たくさん採りたいけれど、来年も楽しみたいから、根っこはちゃんと残してあげて下さいね。

摘んだヨモギはよく洗って、いらない草やごみ、土を取り除いいてから、硬い茎を取り除き、熱湯でさっと茹でて、ざるにあけ、水けを絞ったら、キッチンバサミなどで短くカットしたものをフリーザーバックなどに少量ずつ小分けしておくと、使いたいときにいつでも使えて便利です。

草餅にするときなどは、カットしたヨモギをすり鉢ですって、繊維を細かくします。繊維質が強いので、よ~くすってくださいね。

すったヨモギを団子粉に混ぜて、あんこを入れて草餅にしてもいいけれど、子どもと一緒にちぎってまるめて、草団子にするのもたのしいですね。

きな粉やあんこ、お好みのトッピングで。

道端に生えている雑草も!

ナズナやハコベは春の七草でもおなじみですが、ナズナやハコベ、タンポポの葉っぱも、実は食べられます。どこにでも生えている雑草ですが、その効能は様々です。

<ナズナ>

ナズナはぺんぺん草とも呼ばれています。ナズナに含有される成分では、ビタミンA、B2、ビタミンCが多く、コリン、アセチルコリン、ブルミン酸、サポニン、シトステロール、チラミン、フマル酸、アミノアルコール、フラボノイド、ヒスタミンといったものがあります。

自律神経を整え、整腸、生理不順など婦人科系に、気管支、高血圧、止血としても効果があるようです。

<ハコベ>

ハコベは、ビタミンA、B、ビタミンCが多く、たんぱく質、カルシウム、鉄、ミネラル、ビタミン類、サポニン、葉緑素、酵素が多く含まれています。

浄血作用があり、健胃、催乳にも効果があり、産後の母乳の出をよくするのにも食べるといいでしょう。貧血や利尿にも。

<タンポポ>

ビタミンA,ビタミンB群、ビタミンC、鉄、カルシウムが豊富で、苦み成分であるタラキサシンは、母乳の分泌の促進に、コリン(神経細胞に)、イヌリン(整腸、血糖値を抑える)、フラボノイド(肝機能を高める)も含まれています。

不妊改善、母乳不足の改善、冷え症の緩和など、女性にとって重要な効能もあり、タンポポの根から作ったタンポポコーヒーは、カフェインもなく、催乳作用があるので産後の女性に勧められます。

その他にも便秘の改善や、むくみの改善、疲労の回復、解毒作用を含む利尿作用など、多くの効能があります。

タンポポの根は、主に、胆汁分泌の補助、肝臓系の機能促進や食欲不振の回復、便秘や消化不良の改善など、

タンポポの葉は、主に、胆石の解消、利尿作用、むくみの改善、痛風や関節炎の改善などに効果があります。

それぞれ、いろんな薬効がありますが、そのほかの山野草同様、たくさん食べすぎることなく、サラダにちょっとプラスしたり、天ぷらにしてみたり、お茶として飲んだり、上手に取り入れてみるといいでしょう。

野草を摘むときの注意点

道端の雑草が食べられるなんて!しかも、そんなにビタミンやミネラルが豊富だったなんて!さっそくお散歩ついでに採ってこよう!そう思った方も、ちょっと気を付けてほしいのが摘む場所です。

道端は犬の散歩コースになったりしているため、散歩コースで摘むのはやめたほうがよさそうです。また、田んぼの畔なども、除草剤をまいていたりする場合もあるので、日頃から、ここなら大丈夫かな~っていうところをチェックしておくといいですね。

お庭があれば、意外と雑草で生えていたりするものです。空き地や河原、畑でも、農薬や除草剤を使っていないところ、放射能汚染が気になる地域では、基本的に山野草をとるのはやめましょう。

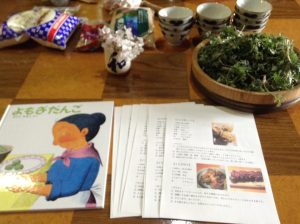

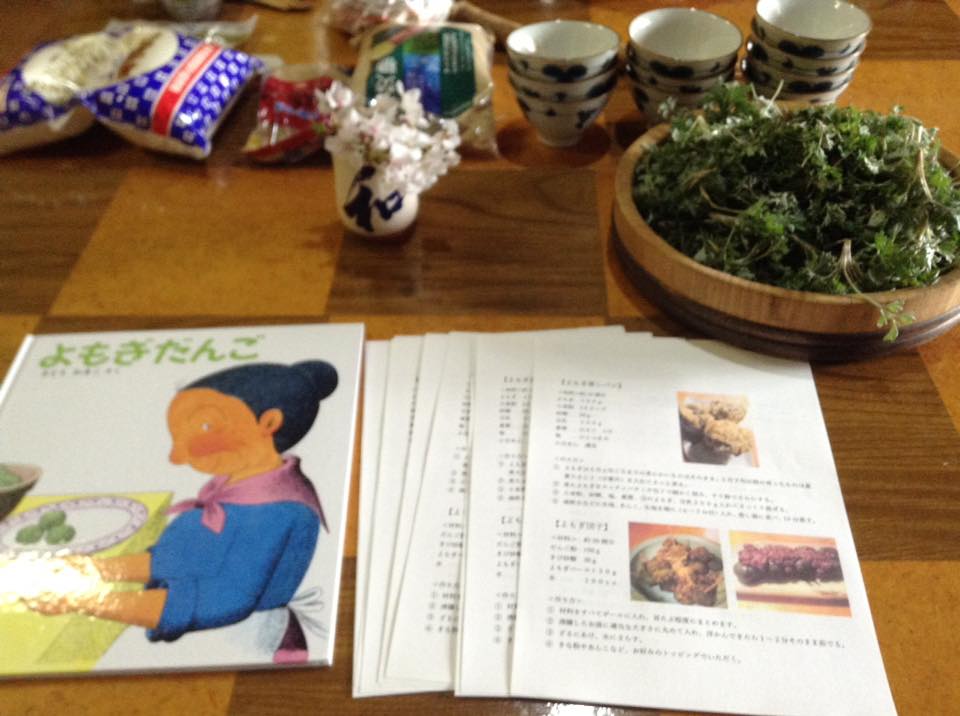

そして、今週末、おいらせもりのようちえんの「もりのはるふぇす」にて、Happy Childrenでは『ばばばあちゃんのよもぎだんごと、よもぎ蒸しパン』を作ります。子どもと一緒によもぎを摺ったり、混ぜたり、ちぎったり。お好みのトッピングで楽しんでみませんか?まだ定員に余裕があるので、気になる方はお問い合わせください。11:20~12:20の一時間です。

よもぎ茶を飲みながら、よもぎのお話しのほか、野草のお話、自然療法のお話しもできたらと思っています。

お申込み、問い合わせは080-6099-3704(おいらせもりのようちえん外井)まで。

この日は青森こももから出張プレーパークも来るので、お腹がふくれたら、たっぷり遊んで帰ってくださいね♪