Warning: Array to string conversion in /home/sattyann/happychildrentowada.jp/public_html/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 701

Warning: Array to string conversion in /home/sattyann/happychildrentowada.jp/public_html/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 701

小学生の約8割が外遊びをしていない――

そんな調査結果が、千葉大学園芸学部教授の木下勇さんの研究室による調査で明らかになっています。

わからないことは検索すれば、すぐに答えがわかる時代。

実際に虫捕りしなくても、昆虫採集の動画や、昆虫の産卵のさせ方、育て方のコツ。調べたらなんだって出てきます。

うちにカブトムシがいると話したら、「カブトムシはどこのホームセンターで買ったの?」と聞かれることも。

ほしい昆虫は、買う時代ですからね。

自分でカブトムシのいそうな木を探してみたり、ここならいるかも?って野生の感を働かせるような場面は少なくなってしまったのかもしれませんね。

なぜ外遊びが減ってきたのか

調査は、2016年10月から18年12月に実施されました。千葉市と宮城県気仙沼市、群馬県みなかみ町の3市町の小学生計2433人に平日に外で遊ぶ日数を聞きました。

都市の千葉市では78%が「0日」と回答。高学年では87%に上りました。平日放課後に遊ぶ友達の人数も聞いたところ、「誰もいない」が14%、「1~2人」が55%でした。

地方都市の宮城県気仙沼市でも、平日放課後に外で遊ぶ日が「0日」の子は76%。平日放課後に遊ぶ友達は「誰もいない」が18%、「1~2人」が29%でした。

地方の農村部である群馬県みなかみ町では、平日の外遊びが「0日」の子は60%いました。遊ぶ友達が「誰もいない」は20%、「1~2人」が42%で、都市部以上に近所に気軽に遊べる友達が少ない状況が浮かびました。

外遊びをしない理由は、「塾や習い事があるから」がもっとも多く、34人。「通学に時間がかかるから」「外遊びをする友だちがいないので、遊びたくても遊べない」といった声もありました。

1・(塾や習い事で)忙しくて遊ぶ時間がない

2・遊ぶ友達がいない

3・都市化により、遊べる(騒いだり、走り回ったり、ボール遊びしたりする)場所がない

4・スマホやタブレット、ゲームなどが子どもたちの日常アイテムであること(一人でも時間を過ごせてしまう)

5・普段は学童保育に預けられている子が多い

6・地域とのつながりが希薄になっている

上位の1,2,3は、いわゆる3間がないというように言われています。3間とは、時間、空間、仲間のこと。

そのほかに、親世代がそもそも自然で遊んだ経験が少なく、自然の中でどうやって遊んだらいいのかわからないし、手っ取り早くテーマパークやワークショップなど、すべてお膳立てされているところに連れて行くほうが楽だし安心、という事情もありそうです。

リアルな自然体験が子どもたちにもたらすもの

世帯収入にかかわらず、自然体験の機会に恵まれていると、その後の経済状況に左右されることなく、その後の成長に良い影響がみられることが調査で分かっています。

自然体験の機会の多い子ほど、自尊感情が高い傾向にあるようです。

収入水準が高いグループ

・自然体験が少なかった子 27.9点

・自然体験がやや少ない子 28.5点

・自然体験がやや多い子 28.9点

・自然体験が多い子 29.5点

収入水準が低いグループ

・自然体験が少なかった子 27.4点

・自然体験がやや少ない子 27.6点

・自然体験がやや多い子 28.4点

・自然体験が多い子 29.6点

令和2年度 青少年の体験活動の推進に関する調査研究 報告パンフレット(概要) (mext.go.jp)

【資料6】青少年の体験活動の現状について (mext.go.jp)

自然体験が子供の成長にとってよいものであるということは、この追跡調査によっても明らかになっています。

自尊感情向上のほか、道徳観、正義感、コミュニケーションスキル、課題解決スキル、健康管理スキル、礼儀、マナーがある、という傾向がありました。

平成13年に出生した子供とその保護者を18年間追跡した調査データを用いて、時系列的な観点から、体験活動がその後の成長に及ぼす影響を分析した結果です。

リアルな体験の中で生き生きとする子供たち

この夏休み、毎日のように集まってきた子供たちは、午前中はだらだら友達としゃべりながら、時にはボードゲームやかくれんぼしながら過ごし、「午後どっか連れていける?」という日々。

「どっかって、どこに行きたいの?」「何がしたいの?」

「生き物探しなら、水の生き物か、昆虫か?」

「水遊びだったら、川か海か、湖か?」

「海だったら、ちょっと遠いけど、○○行けば、カニ捕まえたり、磯遊びもできるし、海でも泳げるよ」

「泳ぐだけでよければ、近い海もあるよ」

「小河原湖で湖水浴でもいいよ。浜台だったらカヌーだせるし、しじみ採りもできるよ。ヌマエビ捕まえるなら、道の駅近い方がいいかな」

「昆虫探しだったら○○の森がいいかな」

っていう具合に、子供たちに、今日は何をやりたいのか聞いて、虫捕りだったらあそこかあそこ。川だったらあそこかあそこ。川遊びと昆虫探しだったらあそこ。

そんな提案をしながら、午後行きたい場所を決めてもらっていました。

「今日は早く帰らなきゃないから、今日は近場で、駒っこランドでいいや」

「今日は温水プール行きたい」

そんな日もあります。

子どもたちが、今日は虫捕りの気分なのか、川遊びの気分なのか、海の気分なのか、プールの気分なのか、それによって行き先を決めるわけです。

磯遊びの海以外は、どこもだいたい家から車で30分程度で行ける距離。

午後1時に集まってきて、18時前に帰ってきます。

そんな風に、今年も遊びつくした子供たちの様子です。

★磯遊びで昆布を巻き付ける

★岩の上から海に飛び込み

★海の生き物探しでは、カニやおさかな捕まえる

★釣り

★川遊びで魚探し。モクズガニも発見したけど逃げられた。

★川で見つけたミヤマカワトンボ

★川遊び

★川で足がつかないほどの深みに飛び込み

★笹船作って流す

★湖水浴の後、虹を見ながら水切り

★初カヌー。右、左、右、左、左、左、左・・・

★カヌーからの飛び込み。みんなで前宙や、バク宙での飛び込みにも挑戦。

★寒くなったら焚火でマシュマロ焼き

★もぐってしじみとり。翌朝、砂出ししたしじみスープが激うま!

★キャンプ飯づくり(玉ねぎが目にしみる!一人は完ぺきな防御!)

★夜の雷。対岸の雷。ものすごく美しいけど、怖い。

★焚火で過ごす夜

★遊び疲れて早々にテントで眠る

★生き物探し・水の生き物編

★ミズカマキリにヒメゲンゴロウ、コオイムシやトンボのヤゴ

★カエルのビオトープには、アマガエルとトノサマガエルが五匹。餌にはコオロギやバッタ。

★アマガエルがめちゃくちゃかわいい

★脱皮したてのカマキリを庭で発見

★夏休み中に脱皮を何度か繰り返し、最後の羽化で成虫になったカマキリ

★クロスジギンヤンマが羽化したけれど、落ちて、羽化に失敗してしまった。

★羽化に失敗したクロスジギンヤンマは、カマキリのえさになりました。

★アブラゼミの幼虫が羽化するところをじっくり観察。

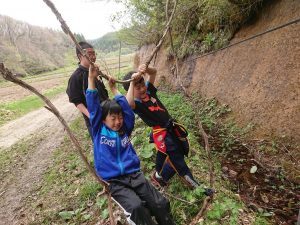

★虫捕りで木登りも

★3年ぶりのお祭りシーズン!!八戸三社大祭

★弘前ねぷた祭り

★青森ねぶた祭

★五所川原立佞武多

★花火大会

★地域のお祭り的な、おじいさんの実験ショー

★プレーパークでものづくり

★家庭科の宿題だけど、バンバンジーと、ご飯とみそ汁。息子一人でつくりました。

★新幹線と電車を乗り継いで、北海道日帰りプチ一人旅

こうやって見てみると、遊びつくして、いろんなことを体験しつくした夏休みでした。いっぱい笑って、いっぱい走って、いっぱい泳いで、いっぱい虫とって、いっぱいいきもの見つけて、いっぱい遊んだら「腹減った~!!」ってセルフかき氷やスイカ割りやおやつ食べて、おなかが満たされたら、「今度は鬼ごっこしようぜ~!」って、また走って。

17:55になったら、「やべっ!もうオレ帰る!」って帰っていく毎日。

子どもたちが、本当に楽しそうで楽しそうで。

虫捕り、海で磯遊び、湖水浴、カヌー、川遊び、釣りをして、釣った魚を食べる、しじみ採りしてしじみを食べる、生き物探し、焚火、料理する、キャンプ、雷を見る、水切り、虹を見る、木工、実験、地域のおじいさんおばあさんとの交流、お祭り、花火、スイカ割り、一人旅、昆虫や生き物を飼ってエサやりと観察、木登り・・・。

リアルな体験でいっぱいの夏休み。

青森の夏休みは短くて、今日で夏休みも終わりです。

「あ~!面白かった!」

って、夜はバタンキューで眠り、朝は6時には目覚める、健康的な毎日。

これぞ夏休みです。

今年は、6年生の友達はほとんど中学受験のために塾に行くようになり、去年とは違うメンバーで過ごすことが多かった夏休み。

ああ、子どもたちみんな、自由にしてあげたいな~。

こんな夏休みを過ごさせてあげたい。

塾通いのお友達を思うと、ちょっぴり切なくなります。

大人の役割

子どもたちに、リアルな体験をたくさんしてもらいたい。だけどどうしていいかわからない。

そんな親御さんもいるかとは思いますが、大人の役割として、こうであってほしいと思うことがあります。

それは、何をやるかは子どもが決めること。

そして、大人は、やり始めた子どもの邪魔をしないこと。

子どもが決めたら、できる限り、それを実現させる方法はないかと考え、サポートすること。

自分でできないときは、人に頼ること。お願いすること。

子どもの希望も聞かずに、自然の中にただ、自分の子どもを一人連れて行ったところで、「さあ、遊べ」と言われても、子どもも困ります。

友達を誘って一緒に連れていくとか、誰かにお願いして連れて行ってもらうとか、集団で遊べるようにしてあげることも実は大事です。

友達と一緒なら、どこへ行っても、何をしても、楽しいのです。

その場合、大人は、ただ見守るだけで大丈夫です。

自分の子ども一人だった場合は、親も一緒に楽しむ必要があります。こんな楽しみ方があるよ。こんなの見つけたよ。一緒にこれやってみようか。って、子どもとその楽しみを共有する必要があります。

子どもには、楽しさを分かち合う人が必要なのです。

感動を分かち合う。

怖さを分かち合う。

体験を共有することで、子どもたちの記憶に残っていきます。

親子で虹を見たら、一緒にきれいだね~と感動してください。

親子で昆虫を見つけたら、「お~!すごいね!かっこいいね!おもしろいね!」と、一緒に昆虫を観察してください。

大人は、子どもたちと感動を共有するために、見守っていてください。