「子どもの居場所がない」。近所で走り回っていれば危ないと怒られ、公園に行ってもボール遊びができなかったり。空き地は無くなり、禁止事項がいっぱいの子供たち。自由に遊べる環境がどんどん少なくなっています。でも、子ども達には群れて遊べる居場所が必要です。まるごと受け入れてくれる居場所が必要です。

大変な子供たち

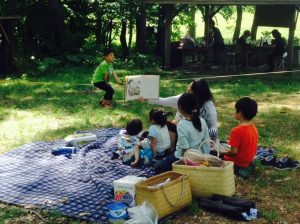

子ども達が安心して遊べる場所がなく、それなら、うちの庭を開放して、子ども達の遊び場にしようと考えました。子ども達の居場所を作ると、近所の子供たちが遊びに来るようになりましたが、ひょんなことから、隣の学区の三人の悪ガキたちが庭にやってくるようになりました。彼らは、言うことは聞かないし、口は悪いし、怒るとすぐに暴力をふるう、もともと来てた子たちに竹の棒を振り回し、威嚇したり。そんな子たちでした。

はじめは平和に遊んでいた近所の子たちも、その子たちが来ると、怖そうに彼らと距離を置くように遊ぶようになりました。

でも、その子たちの発想は、普通の子供たちとはどこか違っていました。

考えつく遊びが、とにかく奇想天外で野性的で、面白いのです。

「みそ汁作るから、火たいてちょうだい!」と言ってやってきたその手には、おこずかいで買ってきた野菜や魚介類が入った袋がありました。

「まな板と包丁貸して!」と言っては、自分たちで食材を調理するのです。

「ちょっと行ってくる!」と言って、帰ってきたその手には、ウグイを三匹入れたバケツをぶら下げて帰ってきて、火を起こして焼いて食べたり、「ドジョウとって来ようぜ!」と言っては、裏の用水路に走っていって、ドジョウをバケツにとってきて、たき火で煮て食べたりしました。

庭に穴を掘って、「足湯にするからお湯ちょうだい!」と、庭に足湯を作ってみたり、

とにかく面白い子たちでした。

そんな彼らを見ているうちに、最初は彼らが来るのを嫌がっていた近所の子供たちも、次第に、「今日はあいつら来ないのかな~」「あいつら来ないとなんかつまんないんだよな~」と、言うようになっていきました。

庭にターザンロープを作ったのも悪ガキ三人組でした。たまたま数年前に何かに使おうと買っておいてあった滑車とロープを渡して、「好きに使っていいよ」と言ったら、木から木へ、ロープを結んでターザンロープを作ってしまいました。

ターザンロープは、その後、庭の人気の遊びになりました。新しく来た子たちに常連さんが使い方をレクチャーしてもらい、最初ははしごからしかできなかった子が、木の上から滑り降りてこれるようになったりだとか、このターザンロープで子どもたちの成長が見られるようになりました。これも、悪ガキと言われた彼らのおかげです。

そんな悪ガキ三人組も、最初のころはことあるごとにケンカして、切れて、馬乗りになってなぐりかかったり、蹴っ飛ばしたりしていましたが、関わっていく中で、少しづつ暴力がなくなっていき、小さい子にやさしくできるようになっていきました。

では、どう関わったら、彼らが変わったのでしょうか?

大変な子だと言われる子供たちもホントは・・・

彼らと関わっていく中で、感じていたことがありました。

彼らは、共通してお父さんが怖いのです。怒ると手が出るのは当たり前だったようです。だから、彼らの中には、気に入らないことがあれば手を出していい、というのは、ある意味日常で、当たり前のことだったのです。イライラしたり、気に入らないことがあったとき、その怒りをどうコントロールするか、その方法を知らなかった、ただそれだけなんだと思ったのです。

そして、彼らは家でも学校でも先生に怒られているので、怒られることに慣れてしまって、多少怒られても右から左に抜けていき、心に届かない。どうすれば、彼らの心に想いが届くんだろうかと、主人とよく話し合いました。

そんな中、彼らが来たとき、うちの当時4歳の息子に、嫉妬心を抱くような場面に時々出会いました。私が、甘えてきておんぶした息子を見ると、「おまえ、ずるいぞ!」そう言って、私の背中から息子を引きづりおろし、「次、俺だぞ!」と、私の背中におぶさってくるのです。当時、4,5年生の男の子がです。そして、「走って!」そういって、庭を何週も走らされました。「お前ばっかりずるいぞ!次、俺な!」かわるがわるにおぶさってくる子ども達。

そんな中、三人組の一人がぽつりと口を開きました。

「俺なんか、(下に)ちっちゃい赤ちゃんいるから、おかあさんに甘えられないんだぞ」と。

ああ、これが彼らの本当の想いなんだなあと。本当は甘えたいのに甘えられない。そういう状況だったり、『大きくなったんだから、何甘えてるの?』と、言われたり、『甘えてくるなんて赤ちゃんみたいだ』と言われたり。親が、何気なく言った一言かもしれない。ほんとは甘えたいけど、甘えられなかったんだという、彼らの心うちが見えたときでした。

その後も休日に遊びに来ては、主人の背中におぶさってくる子供たちを、だまっておんぶしてやりました。

彼らに必要なのは、やっちゃいけない、やめなさいと怒ることじゃなく、受け入れることだと感じるようになりました。

私は、だいたい何をやっても怒りませんでした。でも、ただ一つ、人を傷つけることを言ったり、命を粗末にするような場面では、鬼のように叱りました。嫉妬から、息子に対して意地悪して、息子を傷つけたときも本気で叱りました。

たまたま傷ついたすずめを拾ってきて、うちで世話をしていたとき、一人が、「飛ぶ練習だ!」と言って、まだ飛べないすずめを空に放り投げて、落としていました。本人は飛ばせるつもりだっただけのようですが、程なくしてそのすずめは死んでしまいました。その時、死んだすずめをその子の手に載せ、「あなたがしたことで、このすずめは死んだんだよ。もう飛べないんだよ。まだ飛べないときに、投げたら落ちてもっと傷つくよね。自分のした結果をよく見なさい。この子を、あなたの手で埋めてあげなさい」と、話しました。

しばらく黙って死んだすずめを手にした彼のそばで、もう一人がだまって庭の片隅に穴を掘りました。その後、庭に来ていた子供たちみんなでそのすずめのお墓を作りました。木の板でお墓にみんなでメッセージを書き、お供えをして、みんなで手を合わせました。

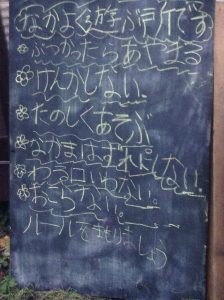

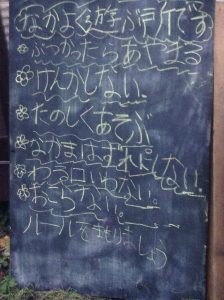

そんな関りをしているうちに、ちょっとづつ、本当にちょっとづつ、彼らは変わり始めました。口は相変わらず悪いのだけど、暴力は振るわなくなったし、息子に対しても優しくなりました。あるとき、庭の黒板に、いつしかこんなことが書いてありました。子ども達が自分たちで作ったルールです。ここで気持ちよく遊ぶために、子ども達が考えたことでした。

息子が自転車の補助輪をとって、自転車に乗る練習をしていたとき、「俺らが手伝ってやるよ!」と言って、息子の自転車を後ろで抑え、一緒に走ってくれました。息子が自転車に乗れるようになったのも、彼らのおかげです。

ありのままを受け入れて、根気よく、何度も何度も繰り返して彼らに伝えたメッセージは、『命を大切にしなさいね。あなた達のことも、本当に大事だと思ってるんだからね』ということでした。

悪ガキの一人は、うちに来はじめたころ、「死んでやる。おれ、いつ死んでもいいもん。」「人殺してみたい。」そんなこと軽く口にするような子でした。でも、二年後には、うちに来ると、あいさつは「生きてる~?」になりました。帰りのあいさつは、「生きててね~!」に変わりました。彼らの中で、何かが変わったのだと思います。

そして、そうやって、二年ほど、毎日のように来ていた彼らも、寂しいことに、最近はぱったり家に来なくなりました。

彼らにとって、ここが必要ではなくなったということかな?彼らの居場所が、ちゃんと見つかったのかな?と、思って、それならそれで、いいことだと思うのです。

本気で関わる大人の存在

この、悪ガキたちは、社会の縮図だと思うのです。どの地域にも、彼らのように「困った子だ」「大変な子だ」と言われる子はいます。でも、彼らをまるごと受け入れてくれる存在にそういった子たちが出会えることは、まだまだ、まれなことかもしれません。

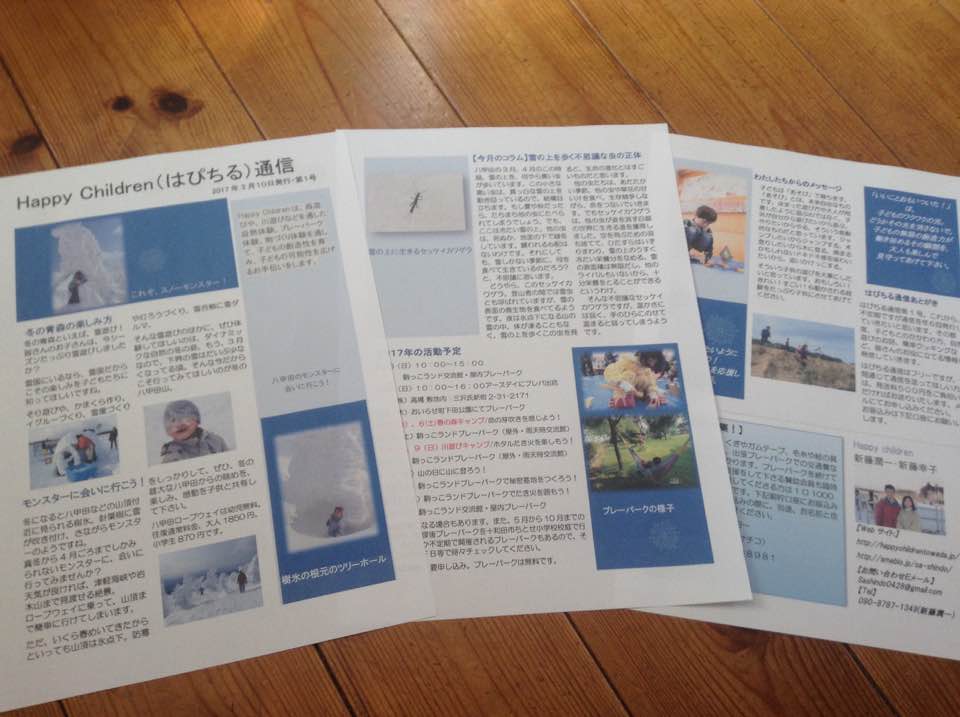

先日、静岡県でプレーパークの他、子ども達の居場所を夫婦で作っているNPOゆめ・まち・ねっとの渡辺さんご夫婦の講演がありました。たごっこパークと読んでいる冒険遊び場には、こんな看板が掲げてあります。

遊びには失敗が付き物です。

木に登れない 火が点かない のこぎりが使えない。

だけど遊びは失敗できるからおもしろい。

失敗するから「できたっ!」の瞬間が生まれる。

木に登らせてあげる 火を付けてあげる のこぎりで切ってあげる。

泣かないように やけどしないように けがをしないように。

それは失敗しないことと引き換えに「できたっ!」の瞬間を奪うこと。

それは遊びの最高におもしろい瞬間を取り上げてしまうこと。

『たごっこパーク』は遊びの最高におもしろい瞬間を子どもたちに手渡そうとする活動です。

「それじゃだめでしょ。」 「ほらこうやりなさい。」 「やめなさい。」

その言葉を投げ掛ける前に子どもたちの表情をちょっとのぞいてみませんか?

ありのままを受け入れる、というのは、あれもだめ、これは危ないからと禁止ばかりしていた人にとっては、とても忍耐のいることだと思います。つい、口も手も出したくなります。でも、子どもたちがやりたいと思ったその芽をつぶさないで、育ててあげると、子ども達は思った以上に成長していきます。

講演の中で、渡辺さんはおっしゃいました。「困った子」は、「困っている子」なんです。うまく人と関われないことで、一番困っているのは本人なんです。

私たちは、階段の前で上に上がれず困っている車いすの方がいたら、手を差し伸べますよね?一人で無理なら、近くにいる人に声をかけて、何とかその方が階段の上に上れるよう手助けするでしょう。困っている人が目の前にいたら、手を差し伸べる。ただそれだけのことです。

渡辺さんご夫婦がやっている活動に、放課後の居場所「おもしろ荘」、子ども食堂、支援を必要としている子のためのシェアハウスなどもあります。どれも、冒険遊び場に通ってきてくれる子どもたちに必要だからと、作り上げてきたことなんだそうです。困っている彼らに手を差し伸べてきたのです。

本気で関わる大人が、それぞれの地域にあったなら、それぞれの地域で、「困っている子」は救われます。

子ども達がけがをしないように管理するのが大人の役割ではなく、たとえけがをして出でも、心が折れないように、支えてあげる、受け入れてくれる大人の存在が子ども達には必要なのです。

子ども達のために、私たち一人一人ができることは?

私たちのように、直接的に子どもの居場所を作る人が、それぞれの地域にいてくれたら、それに越したことはありません。でも、みんなそれぞれ、自分の生活があり、仕事があり、それができる人と、物理的にできない人がいます。みんながみんな、こういう活動したらいい、というわけではありません。それぞれに、できることをやってほしいと思うのです。

最近、ある都内のマンションで、挨拶をしないルールを決めたというニュースがありましたが、「知らない人に声をかけられたら逃げなさいと教えているから」とか、「挨拶しても無視されて不愉快な思いをするぐらいなら、いっそ挨拶しないルールにしてしまったほうがいい」という意見もあったとかで、地域のコミュニティーが崩壊していると感じるニュースでした。

私の住む地域でも、挨拶はまだありますが、町内会は面倒だし、義務ではないから加入しない、という家庭が増えていて、町内会長さんが困っていました。

田舎も、都会も、だんだんに地域のコミュニティが希薄になっていっているのだと思います。

子ども達は、親だけが育てていくものではありません。学校では集団で過ごすことで、他者とのかかわりを学びます。昔はどこにも、『雷おやじ』や、『おせっかいなおばちゃん』がいたものです。子どもだけで川で遊んでいたら、「気をつけろよ」注意したり、下校途中の子供と話をしたり。地域の中で、子どもを見守る大人の目があちこちにあったものです。だからこそ、子ども達も、出会った大人に「こんにちは!」「おはようございます!」って、挨拶もするのです。いつも見守ってくれているおじさん、おばさんだから。

挨拶が大事というよりは、地域のコミュニティが大事なんです。

暗くなってまだ一人でうろうろしている子がいたら、「大丈夫か?気を付けて早く帰りなさいよ」と、声をかけてくれるような、そんな身近な存在が必要なんです。

「知らない人に声かけられたら逃げなさい」というのは、確かにいろんな事件が起こる中で、子どもを守るためには仕方のないことかもしれないけれど、それでは、「この世の中、人を信じちゃいけない。みんな悪い人だから」と、子どもの心に植え付けていることにもなるのです。

そんな世の中、悲しいじゃないですか。「人は信じられる」「みんないい人だ」「自分を見守ってくれる人がいる」そんなのを、子ども達には感じていてほしいと思うのです。

子どもの声が賑やかな地域は、防犯効果があると言われています。静かで、人気がないところのほうが、事件は起きやすい。地域に子どもの笑い声が響く町に、していきたいものです。

子ども達を温かく見守ってやること、挨拶してあげること(挨拶ついでに、「学校楽しいか?」なんて、ちょっぴり話してみてもいい。不審者扱いされない程度に(*^-^*))、地域で子どもの居場所を作っている人を応援してあげること。

自分には何ができるのだろうかと、考えてみてほしい。

小さなことでも、きっとできることはあるはずだから。

私達、はぴちるの活動も、まだまだ細々としたものです。それでも続けていきたいので、プレーパークの材料費や、出張プレーパークの交通費など、活動費の支援も随時受け付けております。ご支援くださる方は、はぴちるHPをご覧ください。