Warning: Array to string conversion in /home/sattyann/happychildrentowada.jp/public_html/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 701

Warning: Array to string conversion in /home/sattyann/happychildrentowada.jp/public_html/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 701

もっと前からあったのかもしれませんが、去年あたりから、働き手を募集しても人が集まらない、というような話を身近で耳にするようになりました。

人材不足が問題になっているのは建設業、IT関連企業、運輸業、介護職、販売・飲食業。他にも、人材不足の影響は教育にも及んでいます。全国的に教員が足りていないと報じられています。

確かに、人口は減少し、高齢化し、団塊の世代が退職していく中で、人材不足になるのは予想されてきたことですが、思った以上に深刻な事じゃないかと危機感を感じています。

一方で、職を求めている若者も多くいるという事実もあり、若者たちが働く場所は何でもいいわけでもなさそうです。

人材が足りていない職種

はじめに述べたように、建設業、IT関連企業、運輸業、介護職、教員、販売・飲食業。こう見たときに、足りていないのは、ある専門の技術を持った人が足りていないということに気づきます。IT技術者、電気、機械などのエンジニア、大型ドライバー、介護福祉や教員などの専門職。

また、若者たちの意識として、正規雇用で働くより、アルバイトや、非正規雇用で働いた方が月給が稼げるし、余暇が自由になる、という理由で正規雇用で働かない層があるという話も。

青森では、息子の友達から聞いた話だと、高卒で働いて、初任給が12万という子がいました。一方で、アルバイトだけで一か月稼いだお金は14万という子も。それでいて、自分がやりたいこともやっています。

そういう面だけ見れば、正規で働くのはバカバカしくも感じそうです。

それに加えて起業ブーム。自分で好きなことで稼ぐ、という起業の波が、若手やシニア、ママの間で起きています。

15~39歳までのニートや引きこもりなどの働いていない世代は、56万人と言われ、全体の2%です。

また、フリーターは179万人と、全体の約7パーセント。

でも、こういう状況を見たとき、これからの社会はどうなっていくのかと危機感を覚えるのです。

給料が安い、過酷な労働環境、休みがとりづらい、人間関係、病気など、いろんな要因で、正規に雇用された人も次々と辞めていく職場もあります。

そんな社会になりつつありますが、これからこのような傾向はますます広がっていくでしょう。

私たちは、この社会を支えていくであろう、今の子供たちを、こういう社会で働く大人に育てていかなければならないわけです。

そう思った時、どんな風に子ども達を育てていけばいいのか、見えてきそうです。

技術職に興味のある子を育てるためには

一つには、将来の日本の技術を支えていく人材を育成していくことです。

それには、まず、小さなころから子供が興味を持ったことを思う存分やらせてあげることです。

例えば、小さなころから機械を分解するのが好きな子だったり、車や電車が好きな子なら、散らかっても、ものを0から作り上げることを経験させてほしい。ラジコンや時計やいろんな電気で動くものを分解するのを許してあげて欲しい。いろんなものを作ることを応援してあげて欲しい。

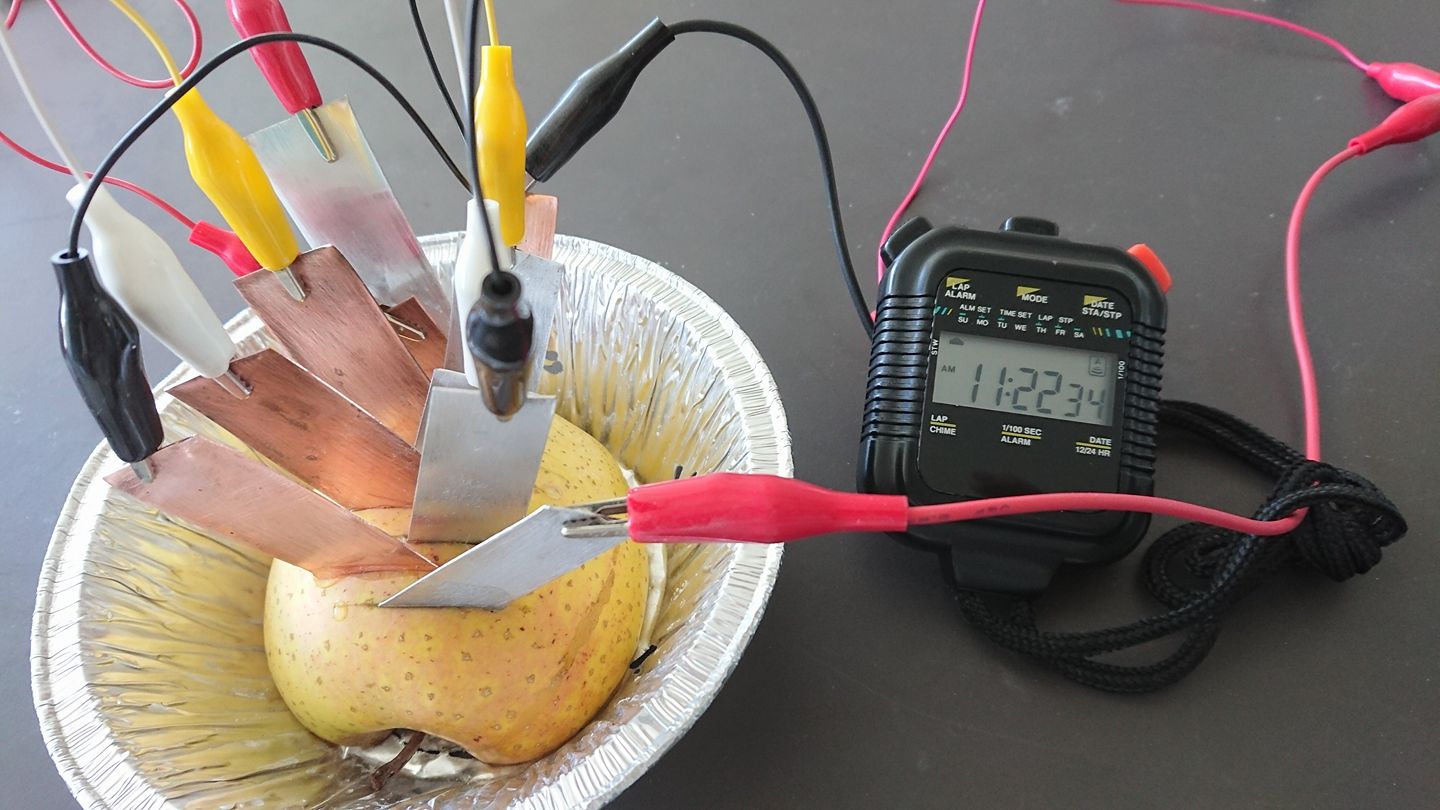

長男の場合、小さなころから工作好きでした。紙で工作することに始まり、銅線や電池を使った電子工作まで、いろんな工作の末、誕生日やクリスマスのたびにもらうラジコンはすべて分解。自分でカスタマイズしたり、自由に工作を楽しみました。でも、20歳になるまでにラジオを作り、パソコンを自作し、ギターにledを埋め込み光らせ、CADを使って自分で設計し、ギターそのものを作り、自分である程度何でも作れるようになりました。

ただ、こういうエンジニアタイプの部屋は、まず間違いなく散らかります。片付けるのが苦手なのはこのタイプ。一つのものにのめり込む代わりに、どうでもいいことには意識が向かないようです。

でも、そういうことを許していけば、エンジニアタイプは自分で0からものを作り出せます。社会には、そういう人材が必要です。

また、木工など、木をつかった工作も、自由にやらせてみたらいいと思うのです。自然の中で遊び、木を見て育ち、自分で木を切って物を作る体験をする。木のぬくもりや温かさを感じつつ、自分の作りたいと思ったものを形にする喜びを味わって育った子は、もしかしたら建築関係に興味が出てくるかもしれません。

プレーパークでも、よく、椅子を作りたいという子がいますが、板に足を4本つけだただけでは、強度が足りず、すぐに壊れてしまいます。でも、それに座ってもびくともしないように強度をつけていくには、試行錯誤が必要です。それは、揺れに強い丈夫な建物を作る上では、大事な体験になります。

人間関係を円滑にするためには

いろんな仕事がありますが、多くは人と関わる仕事です。サービス業であれ、介護職であれ、先生であれ。

どんな職場でも、人間関係が円滑でないと、心を病んで病気になったり、働けなくなってしまう人もいます。

コミュニケーションの土台は子どものころに作られます。

世の中には、自分と違う意見を持った人がいて、いろんな考え方を持った人がいるということを知る。時にはぶつかり、ケンカして、許して、許されて、そんな経験が子どものころには必要です。たとえ、あいつ、嫌な奴だなって思っていても、それでもそんな子とでも一緒に遊ぶためには、嫌なところには片眼をつむって遊ぶような、そんな柔軟さは、いろんな子と遊ぶ中で獲得していく力です。

自分の子どもが嫌な思いをしたなら、それは親としては守ってやりたい。

嫌なら学校行かなくていいよと言うことも、いじめなど、深刻な場合はそういう選択肢もあっていいと思います。

けれども、ちょっとした子ども達のけんかやいざこざに、見守りはすれども、あまり親は介入するべきではないのではないかとも思います。

子ども達がその中で学ぶことは大きいと思うのです。

自分の子がバカにされるのを見るのはとても嫌なものです。あんな友達とはもう遊ぶなとも言いたくなります。けれども、そんな子とでも子どもが遊びたいと思っているのであれば、それは、見守ってやるべきではないかと思うのです。

息子も、遊んでいる友達の中には、人を傷つけるようなことを平気で言う子もいます。幸い、息子は自分で「そんなこと言ったら俺だっていやなんだからな!」と、泣きながらでも気持ちを伝えることができます。そういう中で、相手の子どもも、相手の気持ちに気づいていくんだと思うんです。

遊びの中でずるばっかりする子や、鬼ごっこも、鬼になるとすぐ帰っちゃう子とか、そんな子もいますが、そうすると、周りの子が、ちゃんと、「お前ばっかりずるいじゃないか」と怒ったり、「〇〇ちゃんは鬼やらなくていいから、一緒に鬼ごっこしようよ」とか、子どもたち同士で一緒に遊ぶためにはどうすればいいか考えて遊ぶ場面をよく目にします。

子どもがケンカする機会を簡単に奪わないで欲しいのです。もちろん、時には大人の介入が必要な場合もあります。子どもが「死ね」とか「うざい」とか、相手をひどく傷つけるようなことを言った時や、直接身体を傷つけるようなとき、命に関わるときは、即座に介入する必要があります。

それ以外の小さなケンカやいざこざは、子どもの様子を見ながら、子どもと話をしながら、どこまで見守って、どこから手を出すか、難しいところもありますが、できるだけ見守ってあげるようにしてあげたいものです。

心を強くしていくためにも、ケンカは必要です。自分の気持ちを表現したり、相手の気持ちを知ることにもなります。

例えば、親であっても、体調が悪かったり、忙しすぎて心に余裕がないと、イライラして子どもにきつく当たってしまう場面もあるでしょう。

そんな時も、子どもにちゃんと説明してあげて欲しいのです。

「今日はちょっと具合が悪いから、お母さん、なんかイライラしてるんだ。だからさっきは怒りすぎてごめんね。」って。

そういうことを言葉で伝えてあげていれば、人が怒るときは、悪いことした時ばっかりじゃなく、体調が悪いときにもイライラして怒りたくなるんだ、って知ることができる。

人の悩みの8割は人間関係だとも言います。

子ども時代のいいところは、失敗してもいいというところ。

失敗しても、よっぽどのことがない限り、ごめんねで許されてしまうところです。言いすぎちゃったり、失敗する中で、「ごめんね。「」いいよ。」と、許される経験を積む。

そうやって人間関係を円滑にしていくためには、多様な人と接する機会が必要です。こんな人もいるんだ。こんな考え方の人もいるんだ。そういうことを全部ひっくるめて、そういう人たちをうまくやっていく方法を考えていくことができるのが子供時代です。

そういう意味で、集団で遊ぶことには意義があります。

こんな大人になりたいという姿を見せる

子ども達は、身近な人から影響を受けます。

私たち大人は、こんな大人になりたいという背中を子どもたちに見せてやって欲しいのです。

おままごとで人気なのはペット役だという話も以前書きました。

ただかわいがられたい、そんな想いの表れかもしれません。

でも、それ以前に、こんな大人になりたいと思えるような大人がそばにいないのかもしれません。

毎日仕事の愚痴ばっかり聞いていたら、そんなに大変だったら、大人になっても働きたくないと思うでしょう。

「こんな大変な仕事、お前にはさせたくない」と言いながら仕事する後姿を見て、誰が農業を継ぎたいと思うでしょう。誰が先生になりたいと思うでしょう。誰が介護職に就きたいと思うでしょう。

身近な大人は、子どもに憧れられるような、そんな働き方をしていてほしいと思っています。自分も早く大人になって、こんな風に働きたいと思えるように。

そのためには、大人がイキイキと仕事を楽しんでいなければなりません。楽し気に働く姿を見て、子どもは未来に希望を抱くのです。

羽生君がオリンピックで一生懸命滑る姿は、多くの人が感動しました。本当に楽しんでスケートをしているその姿に、スケートで、東北の人達を元気にしたい、そんな想いに、人は感動して、子ども達は、こんな風になりたいと憧れを抱きます。

想いのあるいい先生に出会ったら、こんな先生になりたいと、子ども達は思うのかもしれない。

おじいちゃんおばあちゃんと暮らすことで、お年寄りの面倒を見たいと思うように育った子は介護職を選ぶかもしれない。それは、おじいちゃんおばあちゃんに優しくしてもらって、おじいちゃんおばあちゃんが大好きだったとか、そんな温かい気持ちから生まれる気持ちで、おじいちゃんおばあちゃんを喜ばせたい、そんな純粋な気持ちが育っていくのかもしれません。

子どもに関わる大人の姿は、思っている以上に子どもたちに影響を与えると思っています。

働くのが辛い、と、文句ばっかり言ってる姿を見せられたら、働かなくていいなら働かなくていいやと、楽なほうへと流されてしまうのかもしれません。

子ども達に希望を抱かせる、そんな大人でありたいものだと思います。

はぴちるLINE@始めました。

はぴちるプレパ情報など、随時配信いたします。